2025.8.29配信

世界的デザイナー・故高田賢三氏をはじめ、世界各国の美術家や修復家を魅了してやまない「表装」(ひょうそう)を行う会社がある。豊島区巣鴨に本社・ショールームを構える、株式会社マスミだ。

表装とは、掛軸や屏風などを和紙や裂地(きれじ)で仕立て、書や絵を美しく保存・鑑賞できるように整える日本の伝統技術。

マスミでは、掛軸や屏風の仕立てを中心に、表装道具の販売、日本の伝統文化を広めるためのワークショップ開催など、幅広い取組みを行っている。

日本人なのに、日本文化のことが分からない

「私も最初は掛軸や屏風などのことはまったく知りませんでした」

そう語るのは、1992年に義父から会社を引き継いだ、株式会社マスミ代表取締役の横尾靖さん(69歳)。

もともと横尾さんは、通信機器の国際営業として13年間東南アフリカで勤務していた。

「海外に出て、自分は日本文化を何も知らないことを恥ずかしく思いました。そのため、休日はヨーロッパの美術館や博物館を回り、東洋美術品を見るようにしていましたね」

そんな横尾さんにとって一大転機となったのが、義父の会社を継いだこと。

しかし、道は必ずしも明るいものではなかったという。

「当時は国内の表具師や表装家にのみ和紙や裂地を提供していました。けれど国内の職人さんは年々激減しており、このままでは未来が見えない状況でした」

そこで横尾さんが始めたのが、海外に和紙や裂地を輸出する仕事。

世界中の美術館や博物館で修復等の作業が行われているが、その作業に欠かせない材料や道具を輸出する会社がほとんどなかったところに目を付けた。

1998年、イギリスで開催された国際文化財保存修復学会に参加。大英博物館の保全部長との縁で招かれ、マスミとして単独でブースを構えた。

「ほかのメーカーのブースは立派だけど、マスミのブースは自分一人。色々な材料や道具を持参しましたが、セッション中は誰も来ませんでした。せっかく日本から来たのに誰も訪れないのかな、と思っていたら、休憩時間になった途端、対応しきれないくらい多くの方々がマスミのブースに足を運んでくださったんです」

帰国後すぐさまカタログを制作し、対応しきれなかった人たちに向けて世界各国へ発送を行った横尾さん。これをきっかけに、マスミの材料や道具はさまざまな国の修復現場で使われるように。

現在では、メトロポリタン美術館やボストン美術館、大英博物館など、“世界五大美術館”とも言われる名だたる美術館でも採用されている。

修復家や美術家へ納めるだけでは、売上が伸びない

しかし、それだけでは事業の拡大は難しかった。

「修復家や美術家というのは限られた方々です。その方々に納めるのは意義があることですが、たとえ世界まで販路を広げても、売上には限界があります。この分野は本当に難しくて『和紙が欲しい』と言われても、納品できるまでに2年かかることもあります。それだけ作業が大変なのです」

この分野の人たちだけを対象に事業をしていたら、業界ともども先細りすることは確実。

そこで現在は、地域の方々を中心に日本の伝統文化にもっと触れ合える機会を増やしてもらおうと、掛軸作り、水墨画、書などさまざまなワークショップを行っている。

ワークショップを主宰しているのが、横尾社長の妻・横尾裕子さんだ。

裕子さんが立ち上げたプロジェクト『マスミプラス』では、丁寧なものづくりをモットーに、職人の伝統技術を活用して現代空間に合った商品開発やワークショップを展開。これらを通じて、日本の伝統文化や表装技術を現代へとつなぐ文化活動に取り組んでいる。

「昔から受け継がれてきたもの、でも忘れ去られがちなものを、もう一度“こんなにいいことをやっていたんだよ”と皆さんに伝えたくて、マスミプラスを始めたんです。昔の人って、実はすごく効率的で、今に通じる知恵をたくさん持っていたんですよ」

また、本社2階にあるレンタルスペース『スペースMURO』では、オーディオ設備を備えライブイベントなども開催。壁には和紙を使用し、温かみのある空間となっている。

「日本の伝統文化はどうしても縦割り社会。歌舞伎なら歌舞伎、能なら能といったように、他の文化に気軽に参入できません。そんな垣根を越えて、総合的に日本文化に触れてほしいと思っています」

文化の壁を取り払い、もっと自由に伝統に触れられる場所をつくることが、マスミの大きなテーマのひとつだ。

大阪・関西万博でも支持された日本の伝統文化

最近、マスミとして最も力を入れたイベントの一つが、大阪・関西万博だ。

2025年6月20日(金)~23日(月)の4日間、万博のメイン会場の1つである「WASSE」(ワッセ)にて開催された『Undiscovered Japan Festa 〜にっぽんの宝物祭り〜』に出展した。

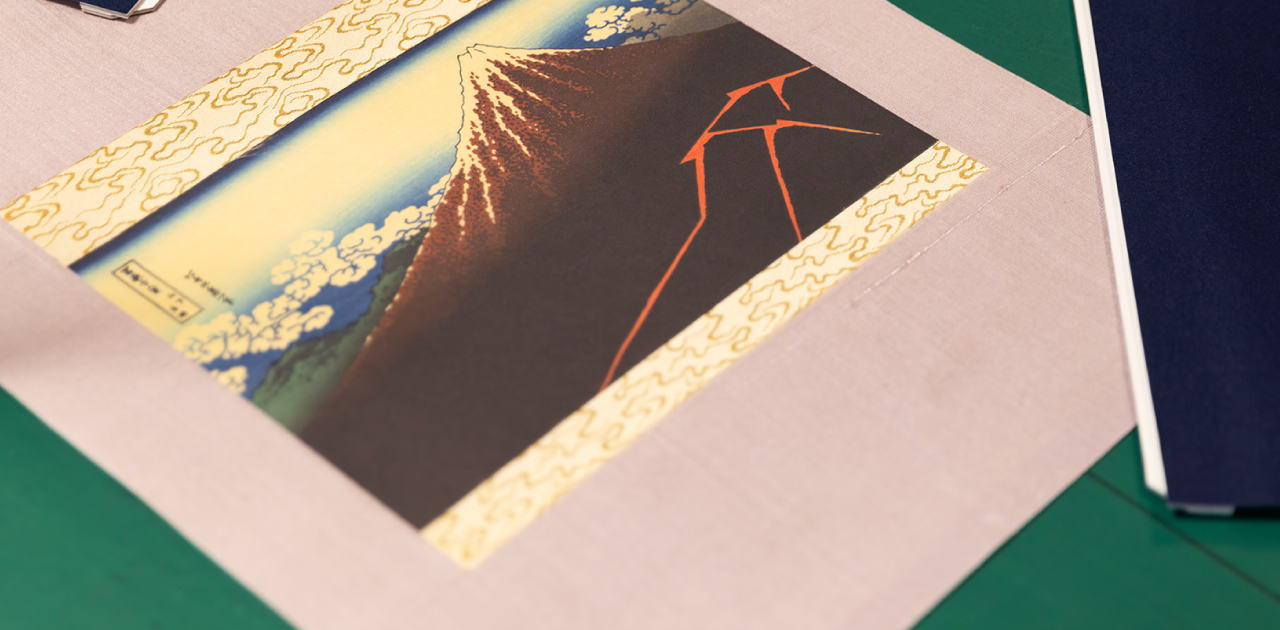

「ブースでは北斎の掛軸などを展示し、5万人近くものお客さまに来ていただきました。中でも評判だったのは『移動型茶室』です。18世紀に西本願寺の僧侶が、中で行灯(あんどん)をつけて外に置き、夜でも女性がお点前できる『蛍籠』(ほたるかご)という持ち運べる茶室を作っていて、そこからアイデアを得て制作したものです」

茶室はその名の通り屏風形式で作られており、畳むと3つの箱に収納でき、どこにでも持ち運びが可能。

万博中、特に印象的だった出来事を横尾さんが話してくれた。

「ある高齢の夫婦に『万博は素晴らしいけど、どこも大きな音とスクリーン画面で疲れてしまった。けど、この茶室屏風の中はとても落ち着くね』とおっしゃっていただいたんです。最先端のAIとか、空飛ぶ車とか、そういうのもとてもいいと思うのですが、一方でこういう伝統的な日本文化も守り続けているということを万博を通して紹介できて、すごくうれしかったです」

今の時代も、「一幅の掛軸を前に、心を落ち着けよ」

「私はよく『一幅の掛軸を前に、心を落ち着けよ』と話します。かつてはどの家にも掛軸があり、掛軸に向き合って心を“無”にするということが日常的でした。日本人はこのような文化を大切に引き継いできたと思います」

横尾さんは、“表装とは究極の調和”であり、作品だけでなく、その空間全体の雰囲気や香り、音、灯りなどすべてが大切だと語る。

「私は、みんなが茶室や掛軸などを使って“心を静める時間”を持てば、争いもいつかはなくなると心の底から信じています

表装は、そんな静けさや調和の心をかたちにする技術。

現代を生きる私たちに、文化と向き合う時間の大切さをそっと教えてくれる。

株式会社マスミ

https://www.masumi-j.com/

本社

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-5-2 map

ショールーム

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-6-2 map

営業時間:10:00~17:00

定休日:日曜日